blog シナモンブログ

- イベント

AI活用の未来~With/AfterコロナでのAI活用~セミナーレポート

こんにちは。シナモンAI広報担当です。

先日開催いたしました、「シナモンAI×ABEJA 特別共催セミナーAI活用の未来~With/AfterコロナでのAI活用~」のイベントの内容をご紹介いたします。

AI業界の中でも特に注目を集めている2社の講演ということもあり、イベントオープン直後より多くの方からのお申込みを頂戴いたしました。イベント中もご参加者様からも多くの質問を頂戴して大変活発なディスカッションになりました。残念ながらご参加いただけなかった方や、是非社内に展開したい!という方へセミナーレポートとしてお届けいたします。

■セミナー概要

タイトル:AI活用の未来 〜With/AfterコロナでのAI活用〜

開催日時:2020年6月2日(火)16:30~17:30

登壇者:

| 岡田 陽介ABEJA 代表取締役社長CEO 兼 共同創業者1988年生まれ。愛知県名古屋市出身。10歳からプログラミングをスタート。高校でCGを専攻し、全国高等学校デザイン選手権大会で文部科学大臣賞を受賞。大学在学中、CG関連の国際会議発表多数。その後、ITベンチャー企業を経て、2012年9月、AIの社会実装を手掛ける株式会社ABEJAを起業。2017年には、AI、ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指し、他理事とともに設立した日本ディープラーニング協会理事を務める。2019年10月より、米シリコンバレーの現地法人 ABEJA Technologies, Inc. CEOに就任。 |

| 平野 未来株式会社シナモン CEOシリアル・アントレプレナー。東京大学大学院修了。レコメンデーションエンジン、複雑ネットワーク、クラスタリング等の研究に従事。2005年、2006年にはIPA未踏ソフトウェア創造事業に2度採択された。在学中にネイキッドテクノロジーを創業。iOS/Android/ガラケーでアプリを開発できるミドルウェアを開発・運営。2011年に同社をmixiに売却。2016年10月に株式会社シナモンを設立。 |

概要:

コロナウイルスの影響から、多くの企業で業務の自動化や無人化が必要となっています。これから企業でのAI活用はどのように進んでいくのか。各企業が取り組まなければならないことは何か。導入の仕方はどう変わるのか。これらのテーマについて、AI業界を牽引する二社のトップがウェビナー形式で対談しました。

Q. 緊急事態宣言が解除され、この瞬間に世界が大きく変化してきています。すでにリモートワークや時差出勤などの従来の働き方より変化が求められた2ヵ月間でしたがWith/After コロナでのAI活用の変化はあるのでしょうか?

<平野>

AIが向き不向きな業務がありますが、今後活用が促進が期待できる分野が3つあります。

①対面でのコミュニケーション

すべてのコミュニケーションが記録されていくと、質問が挙がった時に、過去の他の人のMTGなどを素早く参照することが可能になりますので、ナレッジマネジメント領域以外でいままで対面で実施されていた人事関連での業務(モチベーション・エンゲージメントなど)でも活用が見込めると思います。

②事務処理関係

AI-OCRや音声認識など、個々の業務の自動化などはシナモンAIでもすでに取り組んでいます。この部分が現在最も変換を求められている領域です。従来だと1つの執務室に数十人~数百人が集まって作業をしていたと思いますが、AI-OCRを導入して、オフィスで行う業務量を削減することでオフィスに行かなくてもすべての業務が完結する。そういったことが今後ますます進んでくると思います。

③複雑なプロセスが発生する作業

主にFA(ファクトリー・オートメーション)の活用が促進される分野です。この分野もまた非常にニーズの高まりが期待されます。ハードウェアへの投資額が大きくなるからこそ、費用対効果の見極めも同様に大切になってくると思います。

<岡田社長>

今後広がりを見せる分野に関しては平野さんと同じ意見です。

私は最近お客様とお話をしている中で、「その業務って本当に”その場”にいる”人”じゃないとできないんですか?」という質問を投げかけることが多いのですが、三密禁止であったり、リモートワークが普及していくにあたり、まさにこれを問い直すタイミングに来ていると思っています。

今までですと、作業プロセスを長い時間かけてデジタル移行していけば良いという温度感でしたが、ここ2~3ヵ月で「まずい!」「急いでやらないと!」という状況になっています。見方によっては、社会全体が新たな時間軸に突入するチャンスになっていると考えています。

Q. グローバルな観点で考えると、日本はどのようなポジションにあると考えていますか?

<岡田社長>

AIの活用という論点になると、日本はすごく遅れていると思っております。現在は中国やアメリカがトップランナーとしてすさまじい勢いで伸びていっていますよね。

かつて1990年代、日本企業が時価総額ランキングのトップを走っていた時代、どのようにグローバルカンパニーとして勝っていっていたかというと、改善プロセスなど、PDCAを高速回転させ、optimization(最適化)の力や日本人の誠実さで勝っていっていたところがあるのではと思っています。今後はそのような流れがデジタルでも起こります。デジタル空間上でAIを取り入れて改善プロセスを回す。我々はそれを、デジタルオペレーションと呼んでいます。そこに力を入れることが、日本が今やらなければいけないことであり、論点だという風に思っております。

<平野>

AIは大きくInternet AI・Business AI・Recognition AI・Autonomous AIのこの4つに分かれています。

(註※それぞれの役割についてはこちらの記事をご覧ください)

残念ながらInternet AI・Recognition AI・Autonomous AIの3つに関しては中国・アメリカが進んでいるのですが、このBusiness AIという分野においては日本がかなり進んでいると思います。理由としては日本は世界的に見ても労働人口が減少している珍しい国でして、10年後の2030年には日本で1,000万人の労働人口が足りなくなるという試算が出されており、すでに現在でも人手が足りていない会社は多くあると思います。

メディアではAIが人の仕事を奪うという風に表現をされることもあるのですが、実際はAIが人の仕事のサポートしなければ今のビジネスも維持できないという状況になると思います。

Q.今後、大企業がAIを進めていくために必要な人材や風土を整えるためには何が必要だと思いますか?

<平野>

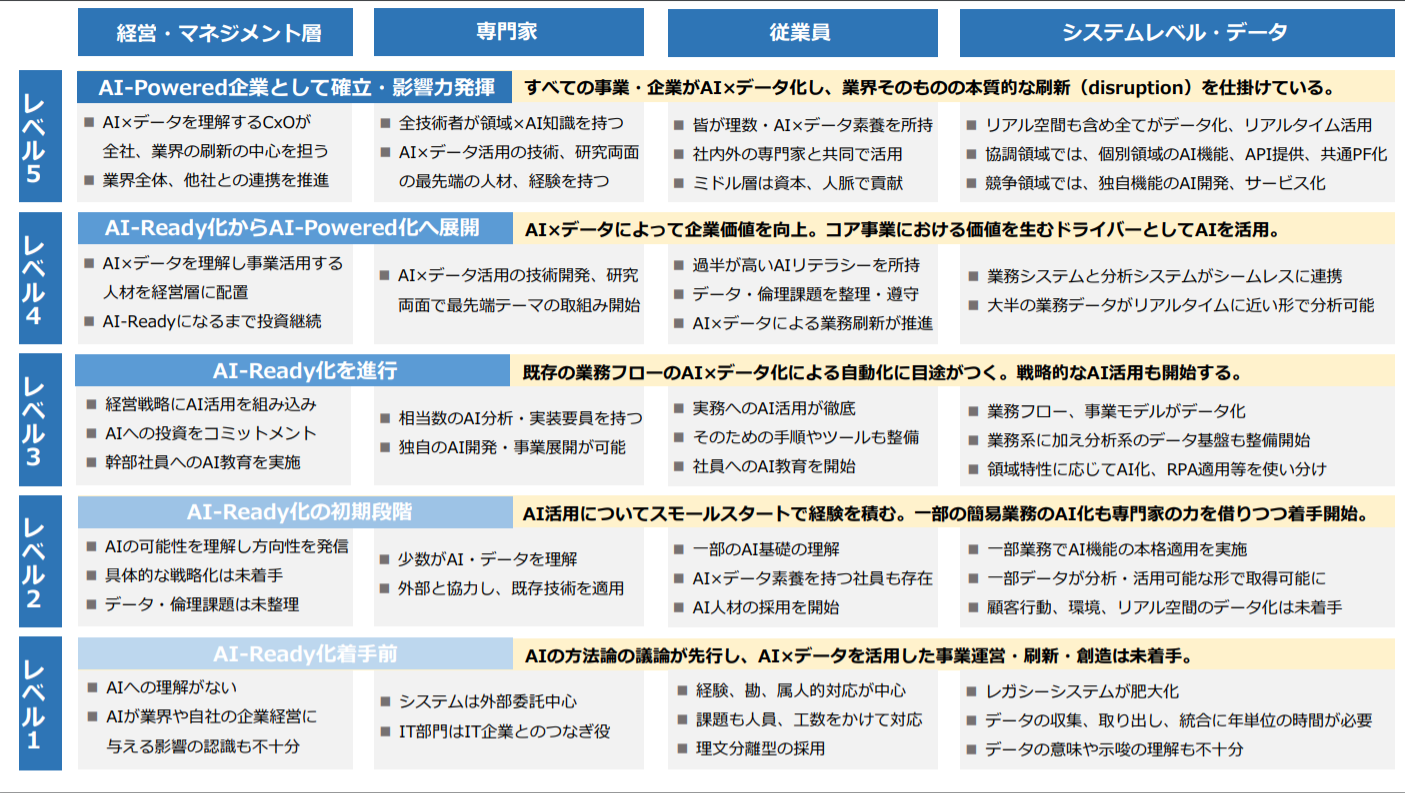

AIへの理解とパッションの二つが必要かと思います。また、導入の段階になってまいりますと、現場の方の理解も重要になります。下記の資料をご覧ください。

経団連から出されている「AI活用戦略~AI-Readyな社会の実現に向けて~」という資料です。レベル1~レベル5まで、役割毎にAIへの理解度が定義されています。

この階段をどんどん上がって行くことは自社内だけでの力ではどうしても難しいと思いますので、セミナーなどの啓蒙活動を続けていくと、各レイヤーの皆さんのAIに対する理解度が少しづつ上がっていくのかなと感じております。

<岡田社長>

平野社長にアグリーです。日本ディープラーニング協会のG検定とE検定を是非受験してくださいね、というお話にもなるのですが、資格試験制度がいいなと思うところは、目標があるとそこに向かって頑張りやすいと思っています。

AI知識を得ただけでは、それは”点”に過ぎないのですが、知識を得た上で自社の事業やスタイルなどをみていくと、「こういう状況だからこういう風に使えるんだろうな。」といった形で点と点が線になり、どんどん広がって行くのではと思います。

なので、第一ステップとしての資格取得をお勧めしております。

Q.AIの導入の仕方は今後どのように変わって行くでしょうか、また企業が取るべき行動について教えてください

<岡田社長>

AIの導入の仕方の変化について回答いたします。一昔前だと、PoCをやることが目的になっている企業が多く、PoCをやればやるほど貧乏になってしまうというような状況でした。

最近では、PoCばかりをやっている場合ではないと考え、「いかにAIを早期に本番運用に持っていくのか」が1つの論点になってきたのではないかと思っています。

また、よく誤解される点として、お客様の中にはすぐに使える出来上がったAIや、革命的なソリューションが出てくると思っていらっしゃる方が非常に多いのですが、AIは各社のデータを使って学習させていくものですし、お客様とAIを一緒に育てていくスタンスが極めて重要なのかなと思っています。ABEJAでは、AIモデルの精度が100%にならなくとも、人間がAIの精度を補いながら運用をスタートすることを推奨しており、その上でコスト削減効果などをわかりやすくお示しできるようになっています。

<平野>

企業が取るべき行動という点では、まずは企業全体でのAIの理解度を高めるというところが第一だと思います。現在は、AIの特性からAI=コスト削減という風に捉える企業が多いのですが、どういったタスクを対象にすると、AIが競争戦略上価値になりうるのかを考えることが大切だと思います。

加えて、DXを進めていくにはやはりスモールスタートでも成功体験を重ねていくことが大切だと思っておりますので、シナモンAIがそのお手伝いをさせていただければと思っております。

Q.最後にひとことずつお願い致します。

<平野>

緊急事態宣言は解除されましたが、コロナ禍の中での働き方を変えていかなければいけない状況になっていると思います。これを機に一気に皆様とDXを進めていければと思います。一緒に頑張って行きましょう。

<岡田社長>

まさに世界が変わる稀なタイミングであると思います。このシチュエーションをチャンスととらえ、最大限に活用していく機会へ貢献していければと思っています。本日はありがとうございました。

シナモンAIでは、このようなセミナーのほかにも、定期的にセミナー実施しております。

お申込みはこちらからお願い致します。また、そのほか本記事に関するご質問や、商談のご希望はこちらよりお問合せ下さいませ。